今回の自作パソコンの更新ですが今回マザーボードはASUSにしてみました、ASUSといえば毎回問題なく安定して動作するいわゆる鉄板マザーボードを多数出しているメーカーです、LGA775ではGIGABYTEのマザーボードを選択しましたが今回は鉄板といわれ人気のASUS P8Z68-Vを購入してきました。

ASUSが鉄板であるかという点については友人とは意見が分かれるところで友人の体験ではASUSにはトラブルがつきまとうためSandy BridgeのCPUで組みあげる際にはGIGABYTEのマザーボードを採用しました、ただ逆に私の場合はCore2Duo E6850で組む際にGIGABYTEのマザーボードを採用しましたがUSBコネクタの電圧が低いというトラブルがあり今回はあえてASUSにしました。

もちろんGIGABYTEのマザーボードが悪いというわけでもなく友人の組んだ自作PCは今のところトラブルらしいトラブルは無いようです。

さて、それでは早速レビューに入りたいと思います、まずは内容物一覧です。

内容物一覧

マザーボード本体

SATA3対応ケーブルx2

SATA2対応ケーブルx2

IOプレート

ドライバーDVD-ROM

日本語説明書

SLIケーブル

USB2.0取り付けコネクタ

ケース用ピン取り付けコネクタ

P8Z68-VはSATA3にネイティブで対応しています、SATA2の倍に当たる600MB/sものスピード(理論値)を持っているのですがその分ケーブルの対ノイズ性能はSATA2のケーブルよりもシビアになっています、特に問題がない限りSATA3に対応した付属のケーブルを使用した方がいいでしょう、もちろん高速なSSDなら尚更です。

ASUSといえばコレです、面倒なピンをコレに取り付けマザーボードに差し込むだけなので非常に簡単に電源やLEDのピンが取り付けられます、コレはかなり便利です。

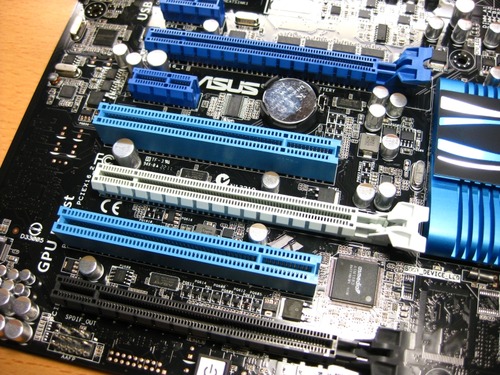

搭載チップセットはIntel Z68でSLI 2-WayとCrossFireXに対応しています、マザーボード上にはPCI Express x16スロットが3レーンほど搭載されていますが上部の2段のみがビデオカード用です。

ビデオカードを1枚取り付ける際は青色のスロットを使用します、このスロットはPCI Express x16で動作します、もう一方のPCI Express x16スロットは見た目はPCI Express x16なのですが実際はPCI Express x8で動作します。

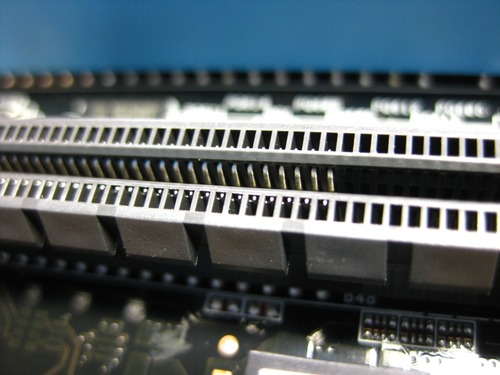

スロットのピンをみてもわかりますが半分までしか実装されていません、これはマルチビデオカード時にPCI Express x16レーンがPCI Express x8で動作するためで不要なピンは実装されていません。

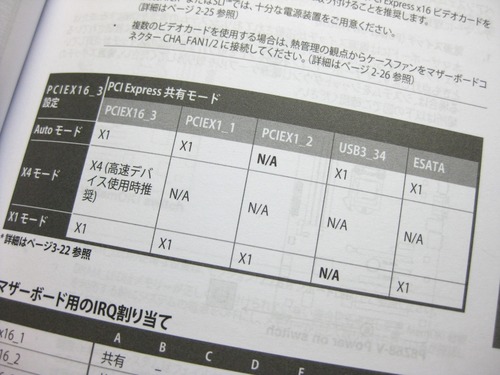

PCI Express x16の3番目のスロットは少しくせ者でモードによってはPCI Express x1コネクタ・eSATA・内部のUSB3.0コネクタが使用できなくなります。

マルチビデオカード時にはクリアランスに注意が必要です、Delta1010のPCIカードをさしてみましたがクリアランスはぎりぎりでものによってビデオカードに干渉する可能性があります。

PCIだけではなくPCI Express x1スロットも使える数は限られまた高さにも制限が出てくるのでサウンドカードや拡張カードを取り付ける際は最悪付けられない場合も考えておく必要があります。

バックのI/OパネルにはUSB2.0コネクタ(黒と赤)x6、Bluetoothドングル(出っ張っている青いモジュール)、eSATAコネクタ、光オーディオ端子、HDMIコネクタ、アナログRGBコネクタ、DVIコネクタ、GigaBit対応LANコネクタ、USB3.0コネクタ(青)x2、オーディオ端子と一通り必要なものはそろっています。

通常ハイスペックなATXサイズのマザーボードではビデオカードを取り付けて当たり前だったため映像用のコネクタは用意されていませんでした、しかし最近はCPUにビデオカードの機能を搭載しているためCPUを取り付ければビデオカード無しでも映像は出力されますしビデオカードを取り付ければそちら側に映像の機能を任せるなど最低限のパーツで構成する人からマルチビデオカードで構成する人まで万人向けのスペックとなっています。

またBluetoothも使用できるのでスマートフォンやヘッドセット、ワイヤレスキーボードやマウスなどを接続することも可能です。

Sandy BridgeではUSB3.0をサポートしていませんがUSB3.0チップをマザーボードに搭載してUSB3.0をサポートしています、過去にUSB3.0の性能をレビューしましたがUSB3.0については転送速度はUSB2.0の比較にならないほどの性能です。

コネクタの数が足りないならUSB3.0増設用のコネクタが用意されていますのでさらに2ポート増設することが可能となっています。

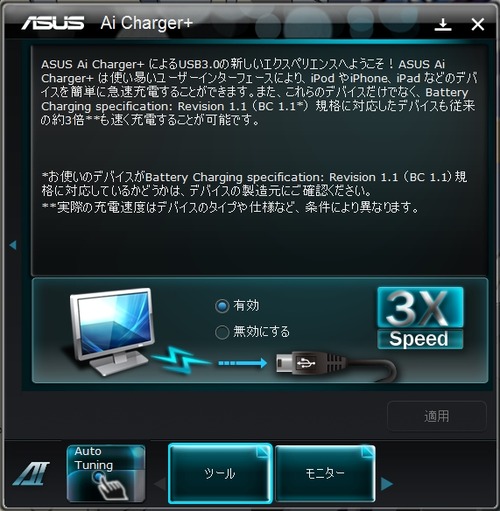

さらにUSB3.0コネクタは大容量の出力がないと急速充電できないiPhoneやiPadも急速充電できるようになっています。

ただしデフォルトではこの機能はオフになっていますので専用のツールで切り替える必要があります。

レガシーポートであるPS/2は完全に撤去されています、困ったことに愛用のキーボードがPS/2だったので急遽多数のキーを押しても反応するゲーミングキーボードを購入しました。

イーサネットにはIntelのチップを採用しているので安心です、Gigabit対応のネットワークを張り巡らせてNASをファイルの保管場として活用していますがジャンボフレームが7KBから9KBへ対応したためか以前よりも転送速度が向上していました。

SATAコネクタは横に張り出すかたちで設置してあります、縦だとビデオカードに干渉するためで近くにあるチップセット用のクーラーも同じく干渉しないように低いものを採用しています。

白いコネクタがSATA3.0ですから最新の高速SSDを取り付ける場合はこの白色のコネクタに取り付けないと性能を発揮できません、もちろんケーブルもSATA3.0に対応したものを利用したほうがいいでしょう。

ここでもレガシポートであるIDEは無くなり今まで使用していたDVM-RXG16FB-BKが使用できなくなっているので急遽サブパソコンに搭載していたBUFFALOB R-816FBS-BKを搭載しました。

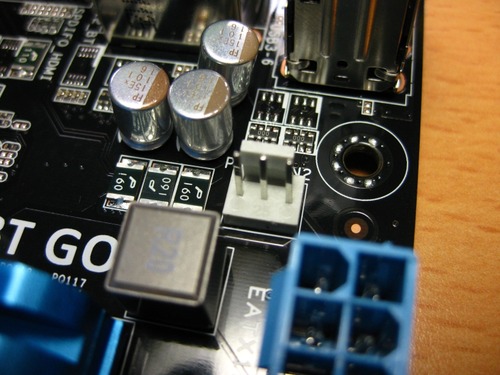

CPU用の電源コネクタは8ピンです、LGA775時代の古い電源ではコネクタが用意されていない場合があるので私のように古いパソコンを更新する場合は注意が必要です。

冷却にはかなり気を使っているためCPUソケット周りのヒートシンクも大きめのものを採用しています、高負荷時には結構熱くなりますからエアフローにはある程度気を使った方がいいでしょう。

幸いそれらを考慮してかマザーボードにはファン用のコネクタが多数用意されており3ピンと4ピンが各3個づつと合計6個のファンを取り付けることが可能です。

メモリがうまく認識しない場合に備えてメモリの設定を調整してくれるボタンが搭載されています、メモリを積んだがメモリエラーでビープー音がしたならこのボタンを押して自動的に調整が可能となっています。

ただこの機能はよくなるかもしれないというだけで完全に動作を保証するものではないためSandy Bridgeでは相性がよくないといわれるUMAXとPatriot Memory製のメモリは避けておいた方が無難かもしれません。

マザーボードには独自の省電力機能とオーバークロック機能が搭載されているので消費電力やパフォーマンスを気にする人にお勧めです、スイッチを切り替えるだけで簡単にオーバークロックをしたり省電力機能を切り替えることができます、さらにBIOSからも同じように設定を簡単に切り替えることが可能ですからケースをいちいち開けなくてすみます。

ついていてなにげにうれしいのがパワースイッチです、テーブルのうえでえ仮組してテストする場合にはスイッチを別途取り付けていましたがP8Z68-Vにはパワースイッチが搭載されているので助かります。

対応CPUはSandy Bridge世代のCPUでIntelのオーバークロック機能であるTurbo Boost Technology2.0に対応しているだけでなく細かなオーバークロック設定も可能となっておりCPUの性能を余すことなく発揮します。

特にクロック倍率に制限がないCore i7 2600Kを使用してのオーバークロックではCPUの真のパフォーマンスを引き出せます。

さらにCPUだけではなくGPU Boost機能によりCPU内蔵GPUをオーバークロックすることが可能です。

P8Z68-Vには専用のツールが用意されておりマザーボードの情報だけでなくオーバークロック機能やファンコントロールも簡単にできるようになっています。

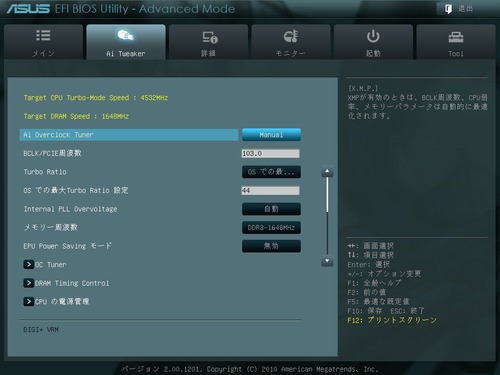

CPUのオーバークロックについては定格使いのため疎いのですがそんな私でもボタン一つでCore i7 2600Kを4.5GHzまで簡単にオーバークロックすることができました。

もちろん切り替えは簡単とはいえどもCPUやチップセット、メモリなどをしっかりと冷却しておかないといけませんし電源も余裕があるものを選ぶ必要があります、しかしそれさえ用意できればCPU最大パフォーマンスを簡単に引き出すことが可能です。

BIOSはEFIへと切り替わりGUIも従来の味気ないものからずいぶんグラフィカルなものに進化しました、マウスもサポートされ操作も簡略されました、難しい単語が並んでいるBIOSと違いEZモードでは簡単に機能を切り替えることが可能です。

もちろん従来のBIOSのように細かな設定も可能なアドバンスモードも搭載されており省電力モードからオーバークロックまで幅広い調整が可能となっています。

まとめ

定格で内蔵GPUを使用して省エネモードで使うもよし、マルチビデオカードでPCゲームを楽しむもよし、クロック倍率フリーのCPUを搭載してオーバークロックを楽しむもよしとASUS P8Z68-Vは万人向けのマザーボードに仕上がっています。

コメント

コメントする